Когда мы говорим «поэзия», то представляем себе что-то возвышенное и духовное. То, что совершенно не связано с «прозой жизни» и обычным бытовым миром.

Но на самом деле поэты постоянно опровергают это убеждение, обращаясь к миру вещей. И даже черпают из него вдохновение. Привычные предметы и ничем не примечательные подробности быта в стихах обретают новые, глубокие смыслы.

Разберемся подробнее в том, как поэзия работает с предметным миром. Для этого обратимся к творчеству русских поэтов от XVIII века до наших дней.

Принято считать, что русская поэзия возникала из творческих изобретений Ломоносова и его современников – Тредиаковского, Сумарокова, Хераскова. Они писали в двух стилях: в высоком и, условно говоря, низком. Высокий стиль поэзии отличало использование избранного, ограниченного круга явлений. В основном это были пейзажи, природа, небесные светила – что-то не рукотворное. А непосредственно «вещный» мир, окружающий человека, был минимален.

Интересен в этом смысле, пожалуй, Ломоносов. Но его «поэзия о вещах» – это скорее научные статьи в стихотворной форме. Взять хотя бы огромное «Письмо о пользе стекла», созданное с вполне прагматической целью – убедить своего покровителя в необходимости научных изысканий.

А вот Гавриил Державин стал тем поэтом, который раздвинул границы материального мира в русской поэзии. Он отлично умел сочетать высокий пафос с обыденностью и, даже, юмором.

Ода «Фелица» 1782 года, адресованная Екатерине II, мгновенно прославила Державина. Поэт сумел угодить императрице, хотя это произведение было очень дерзкой вещью для своего времени. Несколько строк описывают императрицу в абсолютно бытовой обстановке:

Мурзам твоим не подражая,

Почасту ходишь ты пешком,

И пища самая простая

Бывает за твоим столом…

Дальше Державин подробно рассказывает о пирах, где на столе есть и «славный окорок вестфальской», и «звенья рыбы астраханской», о псовой охоте и прочих развлечениях и деталях быта. Кстати, всё это имеет двойной смысл. Поэт описывает пороки и невоздержанность как бы от своего лица. Но на самом деле он метит в фаворитов Екатерины. А к концу оды Державин включил в изначально торжественный, чинный жанр оды не только щедрое описание всевозможных закусок на столе, но и домашние игры и даже поиск вшей.

Вкус к описанию пиров и развлечений Державин сохранил и впоследствии. В своем позднем послании «Евгению. Жизнь Званская» он говорит о своей жизни в имении Званка. Здесь есть и любимое им перечисление блюд:

Я озреваю стол — и вижу разных блюд

Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,

Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером

Там щука пестрая: прекрасны!

И смотр богатого хозяйства:

…Приносят разные полотна, сукна, ткани,

Узорны, образцы салфеток, скатертей,

Ковров и кружев, и вязани.

Интересно, что предмет у Державина может быть целой сокровищницей образов и метафор. Например, в позднем стихотворении «Фонарь», популярная оптическая игрушка — волшебный фонарь — становится поводом для настоящей феерии, парада аллегорических животных и людей, быстро сменяющих друг друга: грозный лев, тучный «рыбий князь», свирепый орёл, купец, жених и невеста, Наполеон Бонапарт… Все эти существа порождены магией предмета: фонарь содержит их в себе и выпускает на волю. Державин здесь использует технику, которую впоследствии будет применять Бродский: он также любил перечисления предметов и умел извлекать из одной вещи максимум ассоциаций.

Чем дальше двигалась русская поэзия, тем больше расширялся предметный мир, в нее вовлеченный.

Пушкин в письме А. А. Бестужеву говорил: «Роман требует болтовни». А эта самая «болтовня» во многом состоит из тщательного описания предметного мира.

Вещный пушкинский мир оказался очень широк, особенно когда Александр Сергеевич стал сочинять «Евгения Онегина». Не даром Белинский назвал его энциклопедией русской жизни. Ведь энциклопедия в первую очередь толкует о предметах. А в «Онегине» есть всё: обстановка и безделушки в его кабинете, моды и ресторанное меню, элементы деревенского быта. Пушкин практически ввел в стихи всё то, что его окружало.

Сначала автор погружает нас в мир петербургского денди, который носит «широкий боливар» и сверяется с «недремлющим брегетом». А затем, вместе с Онегиным мы перемещаемся в деревню. В шкафах покойного дяди – типичные предметы усадебной жизни тех времен: «В одном нашёл тетрадь расхода, / В другом наливок целый строй, / Кувшины с яблочной водой / И календарь осьмого года».

Пушкин не просто так перечисляет и описывает бытовые предметы. Они не только создают общий фон повествования, но и передают характер героев. Так, обстановка онегинского кабинета в дядином доме — это попытка Онегина воссоздать свой мир, окружить себя привычными, но неуместными в деревне вещами. Для Татьяны изучение этой обстановки также было важно. Попав в кабинет Онегина после его поспешного отъезда, она через изучение обстановки стремится проникнуть в тайну хозяина.

Татьяна взором умиленным

Вокруг себя на всё глядит,

И всё ей кажется бесценным,

Всё душу томную живит

Полумучительной отрадой:

И стол с померкшею лампадой,

И груда книг, и под окном

Кровать, покрытая ковром,

И вид в окно сквозь сумрак лунный,

И этот бледный полусвет,

И лорда Байрона портрет,

И столбик с куклою чугунной

Под шляпой с пасмурным челом,

С руками, сжатыми крестом.

Всё здесь: книги, статуэтка Наполеона (чугунная кукла), портрет Байрона ясно характеризует героя — сына романтического века.

Иногда Пушкин, чувствуя, что увлекся описанием обстановки, полушутя одергивает сам себя: «Тьфу! прозаические бредни, / Фламандской школы пёстрый сор!»

Пушкин не раз обращается к грубой деревенской идиллии. В поэме «Граф Нулин» героиня отвлекается от устаревшего сентиментального романа, чтобы посмотреть за окно: «Три утки полоскались в луже; / Шла баба через грязный двор / Бельё повесить на забор».

Реалистическое письмо, не чурающееся горшка щей и белья на заборе, становится опорой — не только для Пушкина, но и для его последователей.

Следующий шаг в развитии взаимоотношений поэзии с миром вещей связан с творчеством Николая Некрасова.

В его творчестве появилось новое звучание стиха, решительное обращение к гражданской тематике, а также расширение словаря, и обилие бытовых деталей. Всё это было взаимосвязано.

Литературоведы отмечают, что Некрасов был особенно чуток к «вещному миру» с самого начала поэтического пути. Критики даже упрекали его в прозаичности и излишней злободневности.

Но Некрасовские детали всегда социальны. Он умел создавать с их помощью целые панорамы жизни простого народа. В поэмах «Русские женщины» и «Кому на Руси жить хорошо» он охватывает взглядом огромные пространства — деревни, равнины, города. То же можно сказать и о времени.

Некрасов любил конкретику. С ее помощью он создавал достоверное поэтическое полотно, погружающее читателя в мир русского крестьянина.

Корней Чуковский писал, что черновики Некрасова показывают его сознательное стремление к достижению предметности, материальности образов. Например, абстрактную строку «Всюду работа кипит» поэт менял на «В кузнице молот стучит». Это давало понимание степени тяжести труда.

В целом в этот период поэзия включала в себя предметный мир в основном для создания фона, передачи настроения или характера. А стихи, посвященные вещам, были редкостью.

Однако ближе к началу XX века вещный мир отвоевал в поэзии еще одну область…

Тщательная работа с предметом, пристальное внимание к вещам, а также отношение к слову, как к чему-то материальному появились благодаря акмеистам.

Акмеисты сразу обратили свое внимание на все то множество предметов, вещей, вещиц, которые создала цивилизация. Эта любовь к вещному миру проявилась в невероятном множестве стихов о вещах. Мандельштам описывал футбольный мяч, мороженое, какие-то корзинки. В его сборнике «Камень» – сотни вещей и предметов. У Ахматовой это все приняло форму возрождения некой античности: она замечает, что медь на умывальнике позеленела, на столе забыты хлыстик и перчатка и прочие подробности и детали.

В манифесте 1919 года «Утро акмеизма» Мандельштам провозглашает:

«Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, — и тот не рождён строительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство».

Так слово отождествляется у акмеистов с камнем, а поэзия — со строительством.

Идея тактильности, «вещественности» образа в поэтике Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама решается по-разному.

Метафоры Гумилёва построены на конкретных сравнениях: экзотических, природных, предметных. Глаза — огни или озёра, герой — «конквистадор в панцире железном» и «простой индиец», любовь — лес, болезнь или слонёнок.

Моя любовь к тебе сейчас — слонёнок,

Родившийся в Берлине иль Париже

И топающий ватными ступнями

По комнатам хозяина зверинца.

В ранних сборниках Анны Ахматовой — «Вечер» (1912), «Чётки» (1914) — всё вторит новому акмеистическому течению. Метафизические и земные явления передаются с помощью обыденных, материальных образов.

Я на солнечном восходе

Про любовь пою,

На коленях в огороде

Лебеду полю.

или:

Я говорю сейчас словами теми,

Что только раз рождаются в душе,

Жужжит пчела на белой хризантеме,

Так душно пахнет старое саше.

Наверное, самые известные строки ранней Ахматовой — из «Песни последней встречи»: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки». Эта ошибка с перчаткой лучше, чем подробное описание чувств, передаёт душевное состояние героини. Ахматова показывает, как чувство находит соответствие в материальном мире: «Показалось, что много ступеней, / А я знала — их только три!»

Откуда же взялась эта экспансия вещей в лирику, начавшаяся после первой русской революции, в эпоху «модерна», и к рубежу 1917 года достигшая решительной силы? Ближайшее объяснение находим в вещном пафосе позднекапиталистической цивилизации, которая стала выбрасывать на рынок множество новых «комфортных» вещей, культивировать потребности в них и прославлять эти потребности как симптомы роста и расширения человеческой индивидуальности. Новые вещи, как на ровно движущейся ленте конвейера, съезжают к нам в жизнь, и оттуда – беспрепятственно – в искусство.

Интересно, что когда вещи по-новому прочно вошли в лирику, выяснилось, что им не надо быть ни красивыми, ни вызывающе пошлыми, ни технически удивительными – им достаточно быть простыми, так сказать, демократическими вещами. Какой-нибудь «выкройки образчик» становится свидетелем лирической драмы». У Пастернака, например, именно «уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок» облекается высшим лирическим достоинством.

Обращение к вещам также было вызвано смещением внимания с вечного на текущее. Именно такой процесс пережила культура накануне Первой мировой войны. В какой-то момент культурной истории вечные темы лирики – природа, любовь, смерть, душа, Бог – зацепились за мир созданных человеком вещей и уже не могли обрести себе выражение в обход этого мира.

Постепенно от классического акмеизма протянулась целая долгая линия «постакмеистической» поэзии. Поэты, которые пошли в этом направлении, стали невероятно плотно набивать свои стихи вещами.

Эдуард Багрицкий так сладострастно описывал еду и вообще одесские бытовые реалии, что иногда это оказывалось просто вершиной в его стихах, особенно там, где он скрестил акмеизм с экспрессионизмом.

И в этот день в Одессе на базаре

Я заблудился в грудах помидоров,

Я средь арбузов не нашел дороги,

Черешни завели меня в тупик,

Меня стена творожная обстала,

Стекая сывороткой на булыжник,

И ноздреватые обрывы сыра

Грозят меня обвалом раздавить.

Это маленький отрывок из его стихотворения «Встреча», в котором герой бродит по одесскому рынку. Перечисление всякой снеди буквально давит, создавая ощущение полной потерянности.

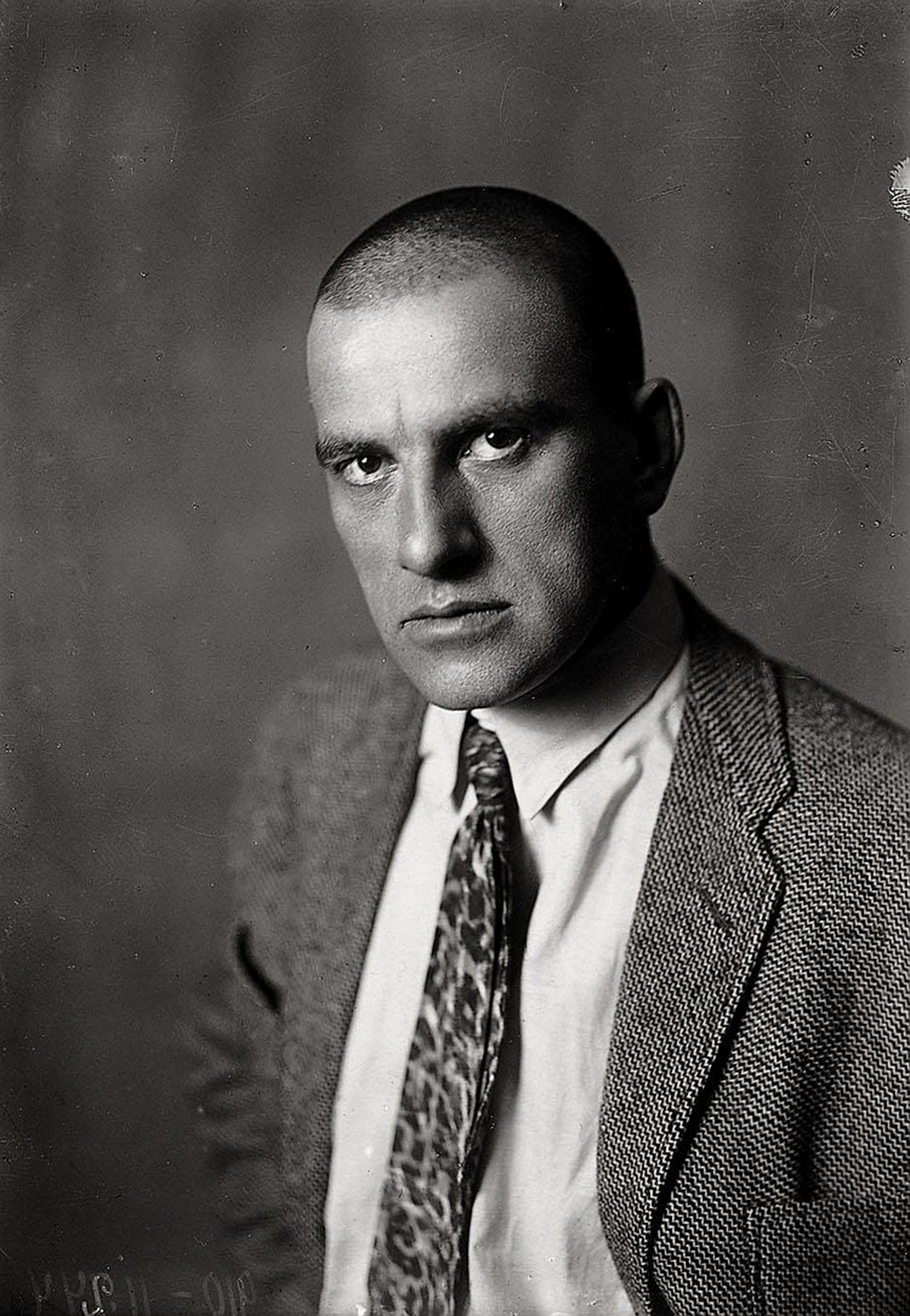

Перейдем к следующему направлению. Вещь, материя — естественные союзники футуристической поэзии. В первую очередь здесь стоит поговорить о Владимире Маяковском. Для него были важны предметные, индустриальные образы.

Одна из статей Маяковского называется «Как делать стихи?». Его отношение к поэзии, пожалуй, еще более «вещественное» и «материальное», чем у акмеистов.

Здесь стоит вспомнить, что в стихотворении «Поэзия» Маяковский уподоблял поэзию добыче радия:

Поэзия — та же добыча радия.

В грамм добыча, в годы труды.

Изводишь единого слова ради

Тысячи тонн словесной руды.

А его соратник Василий Каменский свои визуальные поэмы назвал железобетонными!

Этот «пафос материи» совпадает с пафосом марксистского материализма.

В первой крупной пьесе Маяковского «Мистерия-буфф» происходит новый Всемирный потоп — и герои пьесы — «чистые» (аристократы и буржуи) и «нечистые» (пролетарии) — проходят сквозь ад и рай, но подлинной землёй обетованной оказывается царство одушевлённых вещей, которые тоскуют по рабочим рукам:

Б а т р а к

Я бы взял пилу. Застоялся. Молод.П и л а

Бери!Ш в е я

А я — иглу б.К у з н е ц

Рука не терпит — давайте молот!М о л о т

Бери! Голубь!

Рабочие обращаются к вещам «товарищи вещи». Ни о каком принижающем отношении к вещам тут не может быть и речи — та же логика, вероятно, руководит Маяковским, когда он создаёт рекламные плакаты резиновых сосок («Лучших сосок не было и нет») и папирос «Ира» — или приводит уже в настоящий, а не аллегорический земной рай литейщика Ивана Козырева, которому дали кооперативную квартиру.

Как будто

пришёл

к социализму в гости,

от удовольствия —

захватывает дых.

Брюки на крюк,

блузу на гвоздик,

мыло в руку

и…

бултых!

Характерно, что поздний критик Маяковского Юрий Карабчиевский считал «Рассказ литейщика Ивана Козырева» торжеством того самого бытового мещанства, «обывательщины», с которым Маяковский боролся в более ранних стихах: «Поэт-бунтарь, не жалевший сил для борьбы с отжившим старьём, показывает нам, наконец, для чего он всё это делал».

Пропустим пару десятилетий в истории советской поэзии, поскольку в предвоенный и военный период у нее стояли совсем другие задачи.

Первым неформальным, андеграундным объединением поэтов и художников в послевоенный период стала Лианозовская группа. Название группы возникло от железнодорожной станции Лианозово, неподалеку от которой в 1950-е годы жили некоторые участники этого объединения. Стоит отметить, что все они принадлежали к разным литературным поколениям: кто-то начал писать еще до революции, а кто-то был только начинающим поэтом.

Эстетика этой группы резко противостояла официальной литературе и искусству. Лианозовцы изображали «неприглядные» стороны быта, которые советская культура старалась не замечать, и совмещали авангардные приемы с жестким натурализмом.

Лианозовцы изображали картины мрачного быта рабочих, живших в коммунальных бараках на окраинах Москвы. Стихи о «жителях барака» стали настолько известны, что лианозовцев в какой-то момент даже называли барачной школой.

Ярким представителем этой школы является Игорь Холин, стихи которого лишены привычной «художественной выразительности», нарочито голы и аскетичны. Грубый натурализм возникает благодаря неприкрашенной конкретике этого мира, его неприятной вещественности и разговорному языку. Мрачный быт «Жителей барака» описан рубленым ритмом, почти примитивными рифмами.

На стенке барака, у входа в барак

Написано: «Кто прочитает — Дурак»!

Жизнь героев Холина — шофёров, продавщиц, бесконечных соседей и соседок, сторожей и официанток — беспросветна и пуста. Холин будто вычитает из поэзии метафизический уровень.

У Генриха Сапгира этот мир приобретает гротескные, абсурдистские, полусказочные очертания. Почти хармсовская языковая игра помогает выйти из мира советского быта в иную реальность — так строится большинство стихотворений из сборника лианозовского периода «Голоса». Вот, например, экзистенциальные размышления о сходстве вещей «В ресторане»:

Стол

Похож на белый стул.

Бокал

Похож на унитаз.

Мой нос

Похож на множество носов.

И на меня похож

Мой собеседник Носов.

А гладкие рожи

Похожи…

И губы соседки

Похожи…

Я пьян?

Нет, я в своём рассудке.

Сравнения бывают и похуже…

В повседневном советском языке лианозовцы ищут ответ на вопрос, почему окружающий мир жесток и абсурден. Позже эту задачу, как и многие открытия лианозовцев, подхватят и разовьют поэты-концептуалисты.

В России концептуалисты появились в конце 1970-х. Само понятие появилось во второй половине 1960-х, когда художники и теоретики заговорили о том, что идея, или концепция, в искусстве важна не меньше, чем традиционные художественные средства. Особенно концептуалистов интересовало, как устроены язык и речь, почему слова значат то, что значат, и какова природа человеческой коммуникации.

Русский концептуализм — очень широкое движение, к которому относятся разные авторы и практики. В поэзии это, в первую очередь, стихи Дмитрия Александровича Пригова.

Пригов в своих «бытовых» стихотворениях демонстрирует, как повседневность обволакивает человека, художника — и становится поводом не просто для высказывания, а для целого художественного проекта.

Многие стихи Пригова посвящены стоянию в советских очередях — скажем, в стихотворении «В полуфабрикатах достал я азу…» голос поэта сливается с типичной жалобой бесправного человека, который полдня простоял в очереди, чтобы увидеть, как из-за прилавка «С огромным куском незаконного мяса / Выходит какая-то старая …», очевидно получившая это мясо по блату. После этого приобретение «килограмма салата рыбного» в кулинарии — действительно повод для тихой радости.

Как часто бывает в текстах Пригова, отношение к быту неоднозначно, не может быть окончательно определено: здесь и благодарность «своей» теме, и ироническая характеристика лирического героя через его обыденные действия, и «банальное рассуждение на тему свободы».

Поэты московского концептуализма озабочены бытовым и предметным одновременно всерьёз и не всерьёз: материальное для них — повод для иронической ностальгии и для того, чтобы напомнить, что за предметом всегда скрывается некая идея.

В поэме «Сквозь прощальные слёзы» Тимур Кибиров создаёт свою «энциклопедию русской жизни». Героя, одержимого припоминанием деталей, обступают образы и запахи — далеко не всегда приятные, но очень четко отражающие эпоху.

Пахнет дело моё керосином,

Керосинкой, сторонкой родной,

Пахнет «Шипром», как бритый мужчина,

И как женщина, — «Красной Москвой»(Той, на крышечке с кисточкой), мылом,

Банным мылом да банным листом,

Общепитской подливкой, гарниром,

Пахнет булочной там, за углом.Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Я чую,

Чую, Господи, нос не зажму —

«Беломором», Сучаном, Вилюем,

Домом отдыха в синем Крыму!<…>

Вкусным дымом пистонов, карбидом,

Горем луковым и огурцом,

Бигудями буфетчицы Лиды,

Русским духом, и страхом, и мхом.Заскорузлой подмышкой мундира,

И гостиницей в Йошкар-Оле,

И соляркою, и комбижиром

В феврале на холодной заре…

Читатель поэмы движется по советским десятилетиям, и каждое из них отмечено обилием бытовых деталей, таких знакомых и близких.

Говоря о теме предметного мира в поэзии нельзя не вспомнить двух крупнейших поэтов второй половины XX и XXI вв.

Иосиф Бродский прекрасно и виртуозно использовал вещи в своих произведениях. Он создавал поразительные по точности метафоры, при этом необыкновенно простые. Так, расстегнутая рубашка с ее пуговицами напоминает улицу с фонарями.

Одно из самых вещественных стихотворений Бродского — «Большая элегия Джону Донну». Оно построено на приёме «каталога вещей».

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг.

Уснули стены, пол, постель, картины,

уснули стол, ковры, засовы, крюк,

весь гардероб, буфет, свеча, гардины.

Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы,

хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,

ночник, бельё, шкафы, стекло, часы,

ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.

Вплоть до 31-й строки элегия пополняет список неодушевлённых, застывших предметов, которые спят так же, как и герой стихотворения. И если сон становится метафорой смерти, то парад вещей — плотью человеческой жизни.

Посвящённая английскому поэту-метафизику Джону Донну «Большая элегия» устроена как воронка: композиция её расширяется от конкретного к масштабному. Сам Бродский характеризовал такую композицию как «перевод небесного на земной», «перевод бесконечного в конечное»: бесконечное многообразие мира воплощается в предельной конкретности вещей.

Подобное напряжённое вглядывание в вещность возникает у Бродского в моменты наиболее сильных переживаний. Поэт, как будто опасаясь непостоянства живых существ, устремляет взгляд на стабильно-статичный мир предметов.

Мотив говорения о вещах, иронического обращения к надёжности неодушевлённого достигает апогея в более позднем «Натюрморте» (1971):

Но лучше мне говорить.

О чём? О днях, о ночах.

Или же — ничего.

Или же о вещах.

О вещах, а не о

людях. Они умрут.

Все. Я тоже умру.

Это бесплодный труд.

Лёжа в больнице с подозрением на злокачественную опухоль, Бродский пишет о бессмертии вещей, противопоставленном его собственной смертности. Название — «Натюрморт», что буквально с французского переводится как «мёртвая природа», — как будто опровергается в десятой части стихотворения. Оживлённость человека, как и одушевлённость предмета, создаются единым чувством любви.

Еще одно заметнейшее явление в новейшей русской поэзии – творчество Александра Кушнера. В своей книге «Быть при тексте» один из ярких литературных критиков Константин Комаров написал, что Кушнер существует в нашем сознании как поэт, проявляющий «вечное в вещном». По-другому его творчество можно назвать поэтикой предметности, когда простые предметы быта становятся проводниками в пространство вечности, а все высокие материи, напротив, могут «одомашниваться».

В этом – особая поэзия, поэзия мелочей. Кушнер берет одну живую деталь и через малое говорит о большом, каждая мелочь у него наполнена самым глубинным смыслом».

Например, в своем стихотворении «Сахарница» поэт ведет разговор о памяти и преодолении смерти, забвения:

Как вещь живет без вас, скучает ли? // Нисколько! Среди иных людей, во времени ином, // Я видел, что она, как пушкинская Ольга, // Умершим не верна, родной забыла дом.

«Сахарница» Кушнера – дань памяти выдающемуся литературоведу Лидии Гинзбург.

Предметность, «вещность» поэзии у Кушнера – одно из важных, как говорит сам поэт, обретений.

Отсюда становится очень понятным его высказывание:

«Поэзия, следи за пустяком, сперва за пустяком, потом за смыслом».

Продолжая традиции стихов о вещах, Кушнер отмечает: «Пустяк, какая-нибудь безделица, запах, напев выступают как накопители впечатления; «пустяк» генерирует «смысл», когда-то вложенный в него душевным событием». То есть поэзия Кушнера способна превратить «пустяк» не просто в памятку или примету, а в устойчивый лирический знак.

Поэзия нового поколения полна примет современности. В нее проникает специфика социальных сетей, а потребительская рутина становится поводом для критики. Нынешние авторы передают почти болезненные отношения с миром вещей.

Современная поэзия использует мир вещей без каких-либо ограничений, превращая их то в символы, то в одушевленные предметы, встраивая и переплетая самыми разными способами, в зависимости от задуманной идеи. Иногда результат получается почти шокирующий.

Хорошо это или плохо? Покажет время. Ведь именно оно отсеивает действительно важные и ценные произведения от сиюминутного творчества, ориентированного на потребу дня.

Мы кратко рассмотрели основные этапы развития взаимоотношений поэзии с предметным миром. Судьба вещей в поэзии прошла долгий путь: от вспомогательного, обстановочного элемента – к первостепенной лирической величине. А затем к ее расщеплению, дематериализации и исчезновению за пологом слова и звука.

Читайте поэзию не спеша, вслушивайтесь в строки, цепляйтесь за слова – иногда за простыми вещами скрыты удивительные смыслы!